「突然の体の異変に、もしかして脳梗塞…?」

もし、今までとは違う体の異常を感じたらどのような行動をとればいいのでしょうか?それは脳梗塞かもしれません。脳梗塞は、その後の人生を大きく左右する可能性のある病気です。だからこそ、正しい知識を持ち、いざという時に適切な行動をとることが何よりも重要になります。

脳梗塞は「早期発見」と「迅速な対応」がその後の回復におおきな影響を与えます。この記事は、脳梗塞の初期症状について、不安を抱える方に分かりやすく解説していきます。もしもの時に、最善の行動を起こすことができるようになってもうらうことが目的です。

脳梗塞の前症状?一過性脳虚血発作とは まず知っておくべきこと

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで、その先の脳細胞に血液(酸素や栄養)が届かなくなり、細胞が壊死してしまう状態を指します。一度壊死してしまった脳細胞は、現在の医療では元に戻すことはできません。だからこそ、いかに早く血流を再開させるかが、後遺症の度合いを左右する鍵となります。

脳梗塞の発症は突然のように感じられますが、実は多くのケースで「一過性脳虚血発作(TIA)」という前兆がみられます。TIAは、一時的に脳への血流が悪くなることで、脳梗塞とよく似た症状が現れますが、数分から長くても24時間以内に症状が完全に消失するものです。しかし、TIAを経験した人の約10~20%が、その後90日以内に脳梗塞を発症すると言われており、特にTIA発症後2日以内に脳梗塞へと移行するリスクが極めて高いことが分かっています。つまり、TIAは「脳梗塞予備軍」からのサインであり、「今は大丈夫」と放置することは非常に危険です。

見逃してはいけない脳梗塞の「サイン」:FASTとその他の初期症状

脳梗塞の初期症状は、脳のどの部分の血流が途絶えたかによって様々ですが、共通して言えるのは「突然発症すること」です。今まで何でもなかったのに、急に異変を感じたら、それは脳梗塞のサインかもしれません。

脳梗塞のサインを覚えておくための国際的な合言葉「FAST」をご存知でしょうか?これは、ご本人や周囲の方がすぐに異変に気づくための非常に重要な指標です。

Face(顔):笑ってみてください。口の片側だけが下がっていませんか?

Arm(腕):両腕を肩の高さまで上げてみてください。片方の腕が上がらない、または下がってきてしまいませんか?

Speech(言葉):簡単な文章を言ってみてください。「今日は良い天気です」など。ろれつが回らない、言葉が出にくい、または相手の言っていることが理解できていますか?

Time(時間):上記の症状のいずれかに気づいたら、すぐに救急車を呼びましょう。時間が命です

FAST以外にも、以下のような症状が突然現れたら、脳梗塞を強く疑う必要があります。

運動に関する異常(運動麻痺・運動失調)

- ・片側の手足に力が入らない、麻痺しているように感じる

- ・手に持っているものを、意図せず落としてしまう

- ・フラフラしてまっすぐ歩けない、足を引きずってしまう

- ・バランスが取れず、倒れそうになる

感覚に関する異常(感覚麻痺・しびれ)

- 体や顔の片側がしびれる、感覚が鈍い、触ってもよく分からない

- 手袋や靴下を履いているように、感覚が鈍く感じる

言葉に関する異常(言語障害)

- 構音障害(こうおんしょうがい): 舌や口の周りの筋肉が麻痺して、ろれつが回らない。そのため、言葉がはっきりせず、何を言っているのか聞き取りにくい。

- 失語症(しつごしょう): 言葉を理解できない、思った言葉が出てこない、文字の読み書きができない。言葉そのものの意味が分からなくなることもあります。

視覚に関する異常

- 片方の目が見えにくくなる、突然見えなくなる(一時的な場合も含む:一過性黒内障)

- 物が二重に見える(複視)

- 視野の半分が見えない、視野の一部が欠ける(半盲)

その他の異常

- 突然の激しい頭痛(「バットで殴られたような」と表現されることもあります。くも膜下出血の可能性も考慮)

- めまいがひどく、吐き気を伴う

- 意識がぼんやりする、呼びかけに反応が鈍い

- 急に計算ができなくなる、字が書けなくなるなど、今までできていたことが急にできなくなる

これらの症状は、たとえ短時間で消えたとしても、それは前述のTIAである可能性が高いことを強く認識してください。「ちょっとおかしいな」と感じたら、すぐに専門家へ相談することが、将来の後遺症を最小限に抑えるための最善策です。

なぜ迅速な対応が重要なのか:TIAを掘り下げる

TIAと脳梗塞発症の関連性についてもう少し掘り下げてみましょう。 TIAは、一時的な脳虚血によって神経症状が出現しますが、画像診断上、脳梗塞病変を認めない状態と定義されます。しかし、その病態生理は脳梗塞と極めて類似しており、多くは脳梗塞の原因となる塞栓子(血栓など)や動脈狭窄が背景に存在します。

重要なのは、TIAが「単なる一過性の症状」ではなく、「脳梗塞発症の非常に強力な警告サイン」であるという点です。国際的な研究では、TIA後の脳梗塞発症リスクを示すスコアリングシステム(例: ABCD2スコア)も開発されており、発症後の早期介入の重要性が強く提唱されています。

TIAの症状のタイプによって、原因となる血管の病変部位を推測することも可能です。

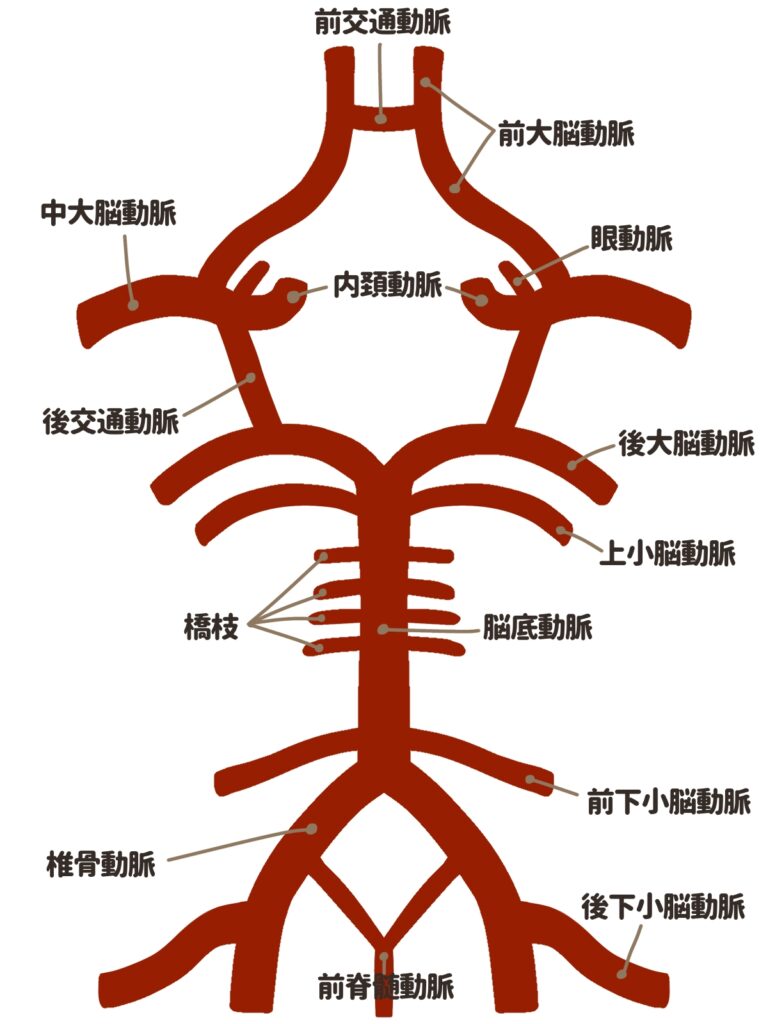

内頸動脈系TIA

症状としては、片麻痺、片側感覚障害、同名半盲、一過性黒内障(片目の失明)などが典型です。多くは頸動脈の動脈硬化性狭窄や潰瘍形成に伴う塞栓症が原因となります。頸動脈エコーやMRAによる評価が必須となります。

椎骨脳底動脈系TIA

症状としては、めまい、構音障害、複視、両側性の運動・感覚障害、意識障害などが挙げられます。脳幹や小脳の虚血を示唆し、心房細動による心原性塞栓症や椎骨動脈・脳底動脈の動脈硬化性病変が原因となります。

TIAの診断がついた場合、その後の治療は本格的な脳梗塞の予防に直結します。抗血小板薬や抗凝固薬の投与、頸動脈狭窄に対する手術(頸動脈内膜剥離術)やステント留置術などが検討されます。この早期介入が、後の広範な脳梗塞発症を劇的に減少させることが多数の臨床試験で証明されています。

異変を感じたらどうすべきか? 命と未来を守るための行動

「もしかして?」と感じた瞬間に、あなたに起こしてほしい具体的な行動は以下の通りです。

1.躊躇せず、すぐに救急車を呼ぶ(119番)

症状が重い(意識がない、強い麻痺、激しい頭痛など)場合はもちろん、たとえ症状が短時間で治まったTIAであっても、迷わず救急車を呼んでください。自己判断で「様子を見よう」とせず、速やかに医療機関を受診することが、その後の治療の選択肢を広げ、後遺症の軽減に直結します。

当施設に通われている方にお話を聞いても、前症状があったにもかかわらず、行動判断が遅れているケースが多々ありました。我慢する、家で様子をみている、自分の運転で病院に行くなどの例があります。

2.症状の詳細を正確に伝える

いつから、どのような症状が、どのくらい続いているか(症状が出始めた正確な時刻が非常に重要です!)、症状が出る直前に何をしていたかを伝えられるようにする。持病(特に高血圧、糖尿病、心房細動など)や服用している薬、アレルギーになどの情報を持参する。これらの情報は、医師が迅速かつ的確に診断し、最適な治療法を選択する上で不可欠です。可能であれば、症状が出た瞬間の様子をスマートフォンなどで動画撮影しておくことも、診断の一助となる場合があります。

脳梗塞の予防と再発防止

脳梗塞は、一度発症すると後遺症が残ることが少なくありません。そのための、予防と再発防止は生活習慣を気を付ける事で行う事ができます。

脳梗塞予防の鍵となる生活習慣の管理

脳梗塞の最大の原因は、動脈硬化です。動脈硬化を進行させる主な危険因子をコントロールすることが、脳梗塞予防の最も効果的です。以下の8つに気を付けてください。

- ①高血圧: 血圧が高い状態が続くと、血管は常に強い圧力を受け、硬く、もろくなります。減塩を意識した食事、適度な運動、そして医師の指示に従った降圧薬の服用で血圧を適切に管理しましょう。目標血圧は医師と相談してください。

- ②糖尿病: 血糖値が高い状態が続くと、全身の血管が傷つき、動脈硬化が進行しやすくなります。規則正しい食事、バランスの取れた栄養摂取、運動、適切な薬物療法で血糖値を安定させましょう。

- ③脂質異常症: 悪玉コレステロール(LDL-C)が高いと血管壁にコレステロールが蓄積し、動脈硬化を促進します。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取を控え、魚、野菜、海藻類、きのこ類などを積極的に摂りましょう。

- ④不整脈(特に心房細動): 心房細動があると心臓内に血栓ができやすくなり、これが脳に飛んで脳梗塞を引き起こすリスクが高まります(心原性脳塞栓症)。医師の指示に従い、適切な抗凝固薬の服用や、必要に応じてカテーテルアブレーションなどの治療を検討しましょう。

- ⑤喫煙: タバコは血管を収縮させ、動脈硬化を強力に促進します。また、血液を固まりやすくする作用もあり、脳梗塞のリスクを大幅に高めます。禁煙は脳梗塞予防の最重要課題の一つです。

- ⑥過度な飲酒: 過度な飲酒は血圧を上昇させ、不整脈のリスクを高めます。適量を心がけましょう。

- ⑦運動不足: 運動不足は肥満や生活習慣病のリスクを高めます。無理のない範囲で、毎日継続できる有酸素運動(ウォーキングなど)を取り入れましょう。

- ⑧ストレス: ストレスは血圧上昇や生活習慣病の悪化につながることがあります。十分な睡眠やリラックスできる時間を持つことが大切です。適度な飲酒はストレス軽減になります。

定期的な健康診断と脳ドックの活用

30代になったら自分の血圧を把握し、40歳を過ぎたら定期的な健康診断を欠かさないようにしましょう。脳梗塞の好発年齢は70代ですが、最近は40代以降に発生する若年性の脳梗塞が増加しています。特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の既往がある方や、ご家族に脳梗塞の既往がある方は、脳ドックの受診を積極的に検討してください。脳ドックでは、MRIやMRAといった画像診断によって、脳動脈瘤や無症候性脳梗塞、脳血管の狭窄などを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。この記事の内容を理解し、まさかのときに正しい判断と行動が取れる事を願っています。その判断と行動が、その後の人生に大きな影響を与えます。

※大好評につきご予約がお取りできない日もございます。

ご予約はお早めに!

この記事を書いた人

矢澤 大輔 鍼灸師

修士号(医科学)取得

業界歴15年。入社以来主に鍼灸接骨院に勤務し、様々な痛みと向き合ってきました。リハビリラボでは開設以来鍼施術を担当しています。痛み、痙縮、痺れ、麻痺などいろいろな悩みに対して、鍼と手技でアプローチしていきます。体だけでなく、心の支えにもなれるよう関わらせていただきます。