「寝る前に水を飲むと脳梗塞が予防できる」という話を聞いたことはありませんか?水分補給が脳梗塞の予防に役立つという情報は耳にするものの、その真偽や具体的な方法については、あいまいな理解に留まっている方も多いかもしれません。

この記事では、脳梗塞の予防における水分補給の重要性について、現在分かっていることを解説します。なぜ脱水がリスクを高めるのか、そして日々の生活でできる効果的な水分摂取方法について、わかりやすくお伝えします。ご自身の健康や、大切なご家族の健康を守る一助となれるように記事にしていきます。

1.脳梗塞と水分補給の基礎知識

脳梗塞とは。改めて知っておきたい基本情報

脳梗塞は、脳の血管が詰まり、血流が途絶えることで脳細胞が死んでしまう病気です。脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の約7割を占め、発症すると麻痺や言語障害、視野障害などの後遺症が残ることが少なくありません。この病気は、以前は「寒い冬に多い」というイメージが強くありました。しかし、※脳梗塞は夏にも冬と同じくらい発症リスクが高いことがわかっています。その大きな原因の一つが、脱水症状です。※季節と脳卒中について記した過去記事はこちら。

なぜ脱水状態が脳梗塞リスクを高めるのか?

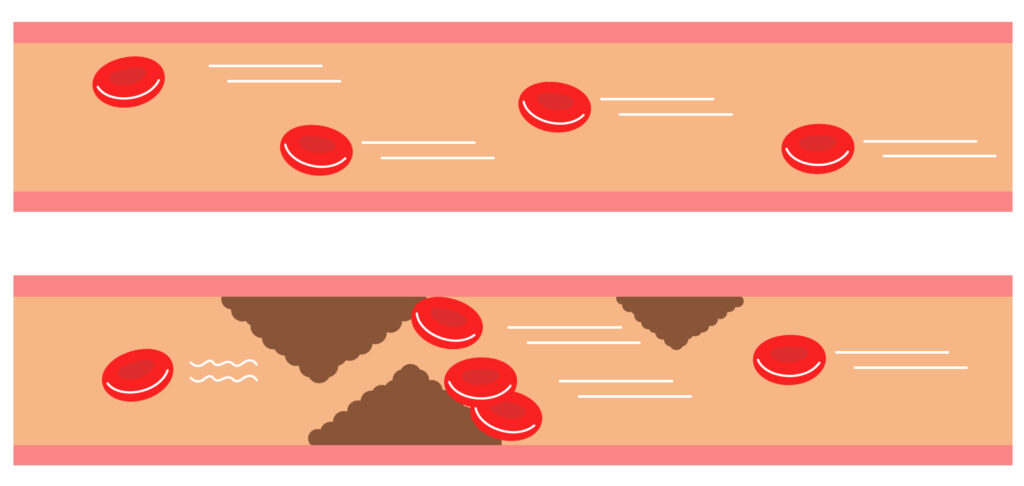

人間の体の約60%は水分で構成されており、血液もその多くが水分です。脱水状態になると、血液中の水分が減少し、血液がドロドロとした粘度の高い状態になります。この状態は「どろどろ血」とも呼ばれ、血流が悪くなり、血管内で血の塊(血栓)ができやすくなります。

特に、脳の細い血管は血流が悪化しやすく、血栓が詰まりやすい傾向にあります。この脱水による血栓形成こそが、夏の脳梗塞発症リスクを高める主な要因と考えられています。汗をかきにくい冬でも、暖房による乾燥や、トイレを気にして水分摂取を控えることで、知らないうちに脱水が進んでいるケースも少なくありません。

2.水分補給が脳梗塞予防に効果的な理由

水分補給が脳梗塞予防に重要である理由は、血液の健全な状態を保つことにあります。

血液の粘度を正常に保つ

適切な水分補給は、血液の粘度を下げ、流れをスムーズに保つ効果があります。血液がサラサラな状態であれば、血管の狭い部分でもスムーズに流れ、血栓ができるリスクを低減できます。特に、高齢者の方は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂る必要があります。

就寝中や起床後の脱水状態を解消する

睡眠中は、食事も水分も摂らない時間が約8時間続きます。その間も、私たちは呼吸や汗で水分を失っており、起床時には軽度の脱水状態に陥っています。このタイミングは血圧の急上昇や血液の粘度が高まるなど、脳梗塞のリスクが高まる時間帯です。就寝前と起床後にコップ1杯の水を飲むことで、このリスクを効果的に低減できると考えられています。

3.効果的な水分補給の具体的な方法と注意点

水分補給はただ量を摂れば良いというわけではありません。効果的かつ安全な方法を実践することが重要です。

こまめに、少しずつが鉄則

一度に大量の水を飲んでも、体はすべてを吸収できません。小腸が一度に吸収できる水分の量は約200〜250ml(コップ1杯程度)と言われています。そのため、1時間に1回程度、コップ1杯の水をこまめに飲む習慣をつけましょう。喉が渇いたと感じたときは、すでに脱水状態が始まっているサインです。

特に重要な水分補給のタイミング

・起床直後: 寝ている間に失われた水分を補給し、ドロドロになった血液をサラサラに戻します。

・就寝前: 睡眠中の脱水を予防します。ただし、寝る直前に大量に飲むと夜間頻尿につながるため、30分〜1時間前に適量(コップ1杯程度)を摂りましょう。

・入浴前後: 入浴時は多くの汗をかくため、水分が失われやすいです。

・運動前後: 運動中は発汗による脱水が急速に進みます。運動時間が長くなる場合は、こまめに休憩、給水を心掛ける。

・その他: 食事の前後や、気分転換の休憩時など。

水分補給におすすめの飲み物と避けるべき飲み物

最も推奨されるのは水です。添加物がなく、体への負担が少ないため、効率よく水分を補給できます。水分は小腸で吸収されるのですが、冷たすぎても熱すぎても胃の中に滞留する時間が長くなってしまいます。15℃くらいのやや冷たい温度が推奨されます。汗を多くかいた場合は、糖分の少ないスポーツドリンクも活用しましょう。カフェインを多く含むコーヒーや濃い緑茶は利尿作用があるため、水分補給目的では控えめにしましょう。また、糖分の多いジュースやアルコールも、水分補給には適しません。

過剰な水分摂取は危険!避けたい理由

「水分をたくさん摂れば摂るほど良い」と考える方もいますが、これは誤った認識です。水分を過剰に摂取しても脳梗塞の発症率が低下するという確実なデータは示されていません。むしろ、過度な水分摂取は、心臓に負担をかけたり、夜間頻尿による睡眠障害を招いたりするリスクがあります。特に心臓や腎臓に疾患がある方は、かかりつけ医に相談し、適切な水分量を把握することが大切です。

4.水分補給だけでは不十分!総合的な脳梗塞予防策

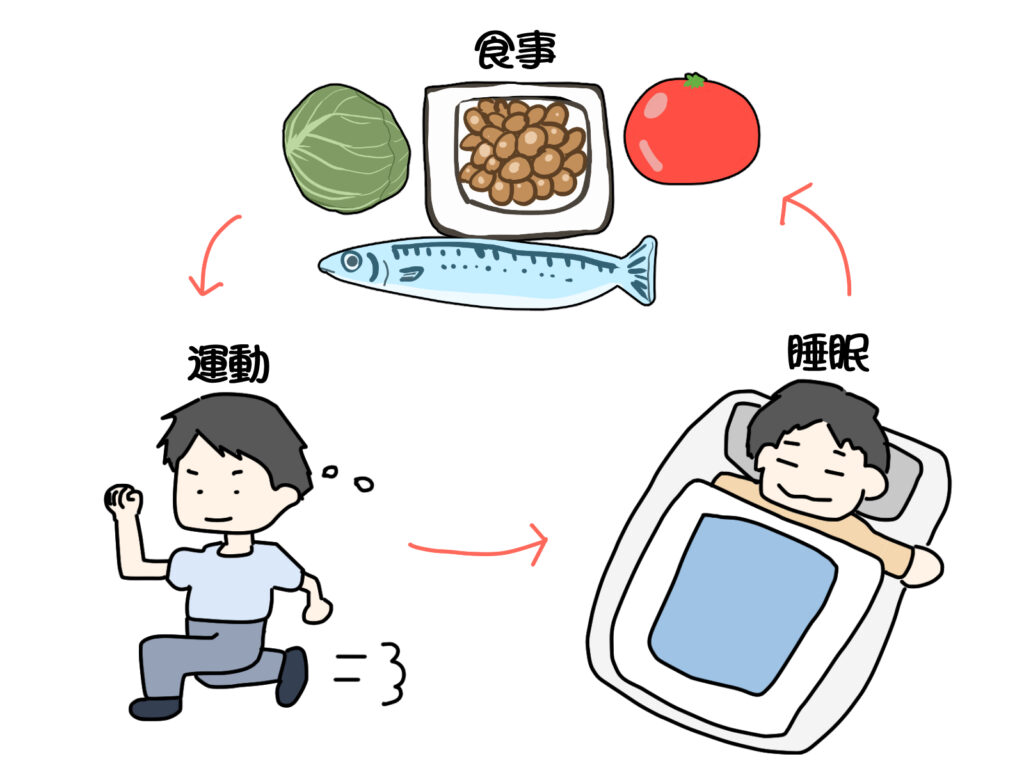

水分補給は脳梗塞予防の重要な要素ですが、それだけで十分な対策とは言えません。根本的な原因である動脈硬化や生活習慣病を改善する総合的なアプローチが不可欠です。

生活習慣病の管理が最重要

脳梗塞の最大の原因は、血管の老化である動脈硬化です。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、動脈硬化を急速に進行させます。これらの持病がある方は、医師の指示に従い、定期的な通院と適切な治療を継続することが最も重要です。自己判断で薬の服用を中止することは絶対に避けてください。

食生活の改善

・塩分を控える: 塩分摂取量が多いと高血圧につながり、血管に負担がかかります。塩分摂取量の多い地域に高血圧患者が多いというデータは知られています。薄味を心がけましょう。

・バランスの取れた食事: 野菜、海藻、魚、大豆製品を積極的に摂りましょう。特に青魚に含まれるDHA・EPAは、血液をサラサラにする効果があると言われています。

適度な運動習慣

運動は血流を改善し、肥満や生活習慣病のリスクを減らす効果があります。ウォーキングなどの有酸素運動を1日30分程度、週に3~5回行うことを目指しましょう。無理のない範囲で、エレベーターの代わりに階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことも有効です。

ストレス管理と質の良い睡眠

慢性的なストレスは自律神経のバランスを崩し、血圧の上昇や血管の収縮を引き起こします。趣味の時間を作る、リラックスできる入浴法を取り入れるなど、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。また、十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めることで、心身の健康を保つことができます。

終わりに

脳梗塞予防における水分補給の重要性は、科学的に裏付けられています。※①しかし、それは予防策の「一つ」であり、総合的な生活習慣の改善が不可欠です。脳梗塞リハビリの専門家として、私はいつも患者様に「生活習慣病の治療を継続すること」「適度な運動をすること」「そして、水分補給を意識すること」をお伝えしています。これらの習慣は、日々の小さな努力の積み重ねです。

この記事を読んでくださった皆様が、ご自身の健康、そして大切なご家族の健康を守るためのヒントを得ていただければ幸いです。

※①A new study found that drinking at least 6 cups of water a day significantly lowers stroke risk. EatingWell. 2023.

※大好評につきご予約がお取りできない日もございます。

ご予約はお早めに!

この記事を書いた人

矢澤 大輔 鍼灸師

修士号(医科学)取得

業界歴15年。入社以来主に鍼灸接骨院に勤務し、様々な痛みと向き合ってきました。リハビリラボでは開設以来鍼施術を担当しています。痛み、痙縮、痺れ、麻痺などいろいろな悩みに対して、鍼と手技でアプローチしていきます。体だけでなく、心の支えにもなれるよう関わらせていただきます。