「まだ若いのに、なぜ脳梗塞に?」

この記事にたどり着いた方は、様々な形で脳梗塞に対して不安を抱いていると思います。脳梗塞は高齢者の病気というイメージが強いですが、近年、45歳未満で発症する「若年性脳梗塞」の患者さんが増えています。若くして脳梗塞を発症することは、仕事や生活設計に大きな影響を与え、ご本人だけでなく、ご家族にとっても深刻な問題です。

私は、脳梗塞専門のリハビリ施設で鍼灸を担当しています。これまで通われた方の中には、若年性脳梗塞の患者さんの方もいらっしゃいました。一般的な脳梗塞とは違い、若年性脳梗塞の原因はさまざまであり、原因の特定には専門的な検査が必要です。この記事では、若年性脳梗塞の主な原因を深く掘り下げ、その後の生活や予防に役立つ具体的な知識を、できるだけわかりやすく解説していきます。正しく理解することで、不安の解消とその次の行動へつながることを期待しています。

若年性脳梗塞の特徴:高齢者との大きな違い

初めに、「高齢者の脳梗塞」という言葉を使用します。脳梗塞の発症年齢の平均は70代であり、生活習慣が原因となっていることがほとんどです。よって一般的に知られるこれらの脳梗塞を「高齢者の脳梗塞」と定義し、若年性脳梗塞と区別させています。

若年性脳梗塞(Young Stroke)は、45歳未満で発症した脳梗塞を指します。

高齢者の脳梗塞の主な原因は、生活習慣病による動脈硬化(血管の老化)ですが、若年性脳梗塞は、動脈硬化以外の特殊な病気や生まれ持った体質が原因となることが多いのが特徴です。高齢者と比べて、若年性では約3割が原因不明とされることもあり、その診断にはより詳しく、専門的な検査が必要となります。若年性脳梗塞では、再発を防ぐために原因を突き止め、予防を行うことが極めて重要です。

若年性脳梗塞の主な原因

若年性脳梗塞の原因は、大きく分けて「一般的な生活習慣に関連するもの」と「特殊な病気や体質に関連するもの」に分類されます。

1.生活習慣に関連する原因

一般的な脳梗塞の原因ともなる、生活習慣の悪化やそれに伴う動脈硬化因子の悪化は、若年であっても、脳梗塞の原因となります。これらは血管の老化を早めます。

・喫煙: 最も強力な危険因子の一つです。タバコは血管を傷つけ、動脈硬化を促進し、血液を固まりやすくします。若くても、喫煙習慣がある方は、脳梗塞のリスクが非常に高くなります。

・生活習慣病: 高血圧、脂質異常症、糖尿病などです。食生活の変化や運動不足により、若い頃からこれらの病気が血管にダメージを与え、脳梗塞を引き起こします。特に、糖尿病は細い血管が詰まるラクナ梗塞のリスクを高めます。また、多量飲酒は、脳梗塞の原因となる高血圧を引き起こし、動脈硬化を促します。毎晩酔いつぶれているような方は見直しが必要です。

・違法薬物の使用: 一部の薬物使用は血管を急激に収縮させ、脳梗塞を引き起こすことがあります。

2.特殊な病気や体質に関連する原因

以下の特殊な病気は、高齢者よりも若年層の脳梗塞の原因として多く見られます。

A.血管の異常が原因となるもの

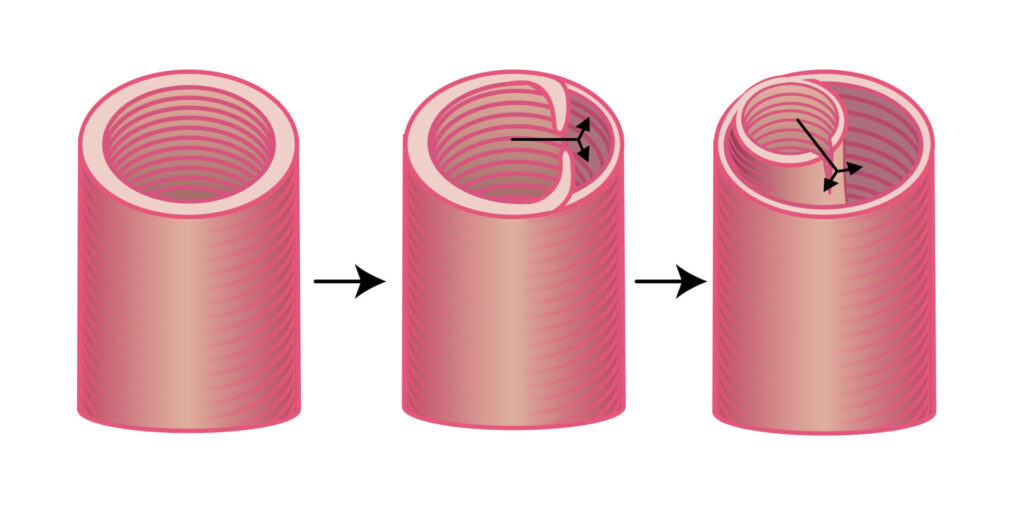

・動脈乖離(どうみゃくかいり): 若年性脳梗塞の原因として最も多いものの一つです。首や脳の血管の壁が、何らかのきっかけで裂けてしまう病気です。血管が裂けると、その部分が狭くなったり、詰まったり、あるいは裂けた部分からできた血の塊(血栓)が脳に飛んで血管を詰まらせます。

強い咳や、くしゃみ、急激な首の動き(急な回旋)、スポーツなどによる軽度の外傷などがきっかけとなることがあります。梗塞症状が出る前に、首の後ろや耳の後ろ、側頭部などに、今まで経験したことのない強い痛み(解離痛)を感じることがあります。この痛みが現れた場合は、すぐに専門医を受診する必要があります。

・もやもや病: 脳の太い血管が徐々に細くなり、やがて閉塞していく病気です。原因不明ですがその血流不足を補おうとして、異常な細い血管(もやもや血管)が発達していきます。そこからもやもや病と名付けられています。小児期と、20〜40代の成人期に発症のピークがあります。血管が詰まることで脳梗塞を起こす場合と、血管が破れて脳出血を起こす場合があります。

B.心臓や血液の異常が原因となるもの

・卵円孔開存症(らんえんこうかいぞんしょう)PFO: 心臓の右心房と左心房の間にある壁に、生まれつき小さな穴が残っている状態です。通常は閉鎖しますが、PFOがあると、足の静脈などにできた血栓が、この穴を通って直接脳の血管に流れ込み、詰まらせることがあります(奇異性塞栓)。心臓のエコー検査で穴の有無を確認します。

・抗リン脂質抗体症候群: 自分の体を守るための免疫が、誤って血液を固まりやすくしてしまう病気(血液が固まりやすい体質)です。動脈・静脈の両方に血栓ができやすくなります。

・遺伝性の凝固異常: 生まれつき、血液が固まりやすい体質(プロテインC/S欠乏症など)を持っている場合も、若年性脳梗塞の原因となることがあります。

診断のポイントとリハビリの特性

若年性脳梗塞の患者さんの診断とリハビリテーションには、専門的な視点が不可欠です。

1.徹底した原因の特定

原因を突き止めなければ、適切な再発予防はできません。高齢者脳梗塞の検査に加えて、血管の精密検査、心臓の精密検査、心臓エコー検査、心電図のモニタリング、血液検査等によって原因の究明を行います。

2.リハビリテーションで注意すべき点

若年性脳梗塞の患者さんは、高齢者と比べて脳の回復力(可塑性)が高い傾向にあります。しかし、一方で以下の点が重要になります。

・社会復帰のハードル: 身体に麻痺が残ることで、以前と同じような動作が困難となります。そのため、残存機能を最大限にいかしたリスキリングの必要もあります。する必要があったり身体的な麻痺が軽度であっても、高次脳機能障害が残ると、仕事や学業への復帰が難しくなることがあります。リハビリテーションでは、目に見えにくいこれらの障害への専門的な訓練が非常に重要です。

・心理的なサポート: 予期せぬ病気の発症は、大きな不安や抑うつを引き起こします。身体的なリハビリだけでなく、精神的なサポートや、病気を乗り越えるための心理的なケアも欠かせません。

・活動性の制限: 動脈解離などが原因の場合、再発を防ぐために激しいスポーツや、首に負担をかける動作を制限する必要があることもあります。リハビリでは、制限を守りつつ最大限の機能回復を目指します。

若年性脳梗塞の予防と再発防止

若年性脳梗塞は原因が多岐にわたるため、治療・予防は「原因に応じた個別化」が原則です。

1.診断後の行動:医師の指示を厳守する

・再発予防薬の服用: 処方されたお薬は、用法、用量を守ってください。例えば、脳梗塞の原因に応じて、血液を固まりにくくする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)の種類や量が決まります。自己判断で薬の服用を中断したり、量を減らしたりすることは、命に関わる再発に直結するため、絶対に避けてください。

・原因疾患の治療: PFOに対するカテーテル手術や、もやもや病に対するバイパス手術など、原因となる病気そのものへの治療が必要になることがあります。

2.今後の生活のための行動:健康に気を付ける

・禁煙、飲酒コントロール: 喫煙習慣がある場合は、すぐに禁煙をします。飲酒に関しては、適量であれば脳梗塞の予防になりますので、量を守って飲みましょう。

・生活習慣の見直し: 高血圧、糖尿病、脂質異常症がある場合は、投薬でのコントロールはもちろんのこと、食事管理、適度な運動、ストレス管理を徹底します。日々の積み重ねが、予防にはとても重要です。

・専門的なリハビリの継続: わずかな後遺症でも社会復帰の妨げになる可能性があります。専門的な知識を持つリハビリ施設で、脳の可塑性を引き出す訓練を継続的に行いましょう。個別のリハビリ内容に関しては、高齢者の脳梗塞リハビリに準じます。若年性だからといって内容が変化する事はありません。

・定期的なフォローアップ: 治医による定期的な診察と検査(画像検査、血液検査など)を欠かさず受け、再発の兆候がないか、薬が適切かをチェックしてもらいましょう。

予防のために若い時から気を付ける

もし、この記事を読んでくださっているあなたがまだ若く、脳梗塞の診断を受けていない場合でも、以下の点に心当たりのある方は、すぐに専門医にご相談ください。

・喫煙の習慣が10年以上あり、なおかつ血圧が高い

・激しい頭痛(特に首の付け根や片側の頭痛)を頻繁に経験している

・動悸や不整脈を感じることがある

・家族に若くして脳梗塞になった人や血液が固まりやすい体質を指摘された人がいる

若年性脳梗塞は、その原因を特定し、適切に管理することで、再発を防ぎ、元の生活を取り戻すことは十分に可能です。不安を一人で抱え込まず、専門家と協力しながら、未来を守るための最善の道を見つけていきましょう

最後までお読みいただきありがとうございました。この記事の内容を理解し、まさかのときに正しい判断と行動が取れる事を願っています。その判断と行動が、その後の人生に大きな影響を与えます。

※大好評につきご予約がお取りできない日もございます。

ご予約はお早めに!

この記事を書いた人

矢澤 大輔 鍼灸師

修士号(医科学)取得

業界歴15年。入社以来主に鍼灸接骨院に勤務し、様々な痛みと向き合ってきました。リハビリラボでは開設以来鍼施術を担当しています。痛み、痙縮、痺れ、麻痺などいろいろな悩みに対して、鍼と手技でアプローチしていきます。体だけでなく、心の支えにもなれるよう関わらせていただきます。